Este próximo día 16 de febrero en torno a las 22 h podremos ver a la Luna en cuarto

creciente junto al bonito cúmulo estelar de las Pléyades dando una

curiosa imagen. Aunque este cúmulo puede apreciarse a simple vista, si queremos

concretar algún detalle de como la Luna se va moviendo respecto a él

necesitaremos unos prismáticos o telescopio porque además el brillo del satélite lo dificultará.

En el siguiente post sobre este tema he incluido, unas imágenes que tomé desde Bilbao.

Ya escribí un artículo sobre este grupo de estrellas y sus vecinas las Híades, y ahora con la visita de la Luna la situación será aún

más atractiva.

Aunque vemos toda la zona del cielo desplazarse hacia el oeste por la rotación de la Tierra, tomando como referencia el cúmulo de las Pléyades es la Luna la que se mueve respecto a él hacia el este, debido a su movimiento de traslación.

Así se verá entre las 20h del viernes día 16 hasta las 24h, desde la península Ibérica, con pequeñas diferencias de un lugar a otro.

En este caso la Luna no ocultará a ninguna de las 7 estrellas más conocidas del cúmulo, pero sí a dos más débiles.

|

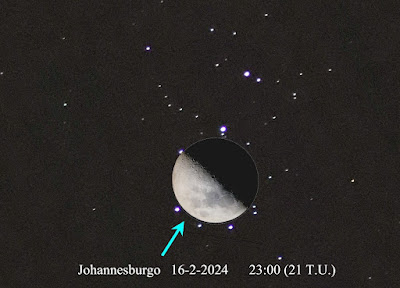

| La Luna a punto de ocultar a HD 23753 desde Madrid, situación muy similar desde cualquier otro punto de la península. Se ha completado la circunferencia lunar por el lado oscuro para calibrar la ocultación, pero evidentemente ese detalle no es apreciable y ocurre de manera sorpresiva |

Si bien, visto desde Europa solo

llega a ocultar a esas dos débiles estrellas (y alguna más, aún menos brillante), por efecto del paralaje desde

zonas del hemisferio Sur se situará de pleno entre las más brillantes y habrá

sucesivas ocultaciones, que además serán más llamativas por ocurrir en el borde

no iluminado de la Luna ya que en fase creciente se mueve en la dirección que le

marca su zona oscura.

|

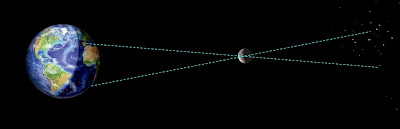

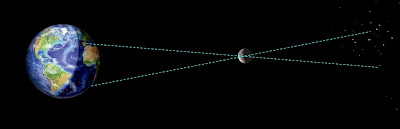

Sobre el fondo estrellado la Luna se ve en diferente lugar según desde donde se observe.

Este gráfico es solo un esquema, y por supuesto no son proporcionales los tamaños y las distancias |

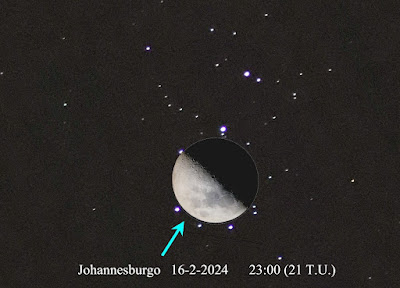

Por ejemplo desde Sudáfrica

llegará a colocarse justo en el centro del cúmulo, rodeado por las estrellas

más significativas.

|

| En ese momento de las estrellas brillantes solo Maia permanecerá detrás de la Luna, pero antes y después habrá todo un festival de ocultaciones y reapariciones. |

Desde América no se apreciarán las ocultaciones por

ocurrir cuando allí es de día. Aunque la Luna será visible no podrán

percibirse las Pléyades, pero en cuanto anochezca se verá una bonita imagen con

la Luna todavía cercana al cúmulo.

En la mayor parte de Asia y

Australia no podrá verse porque se pondrán antes de que ocurra la ocultación,

pero antes de ocultarse la Luna se habrá acercado al cúmulo.

Otras ocultaciones:

Esta ocultación no es la única de esta temporada, sino solo la primera de una larga serie, y que ocurre después de más de 13 años de la anterior.

Durante 5 años, (desde ahora hasta comienzos de 2029) aunque cambia algo según la latitud y exceptuando en algunos lugares un breve periodo en el centro del intervalo, cada

27.3 días la Luna pasa relativamente cerca de las Pléyades, pero no siempre a la misma distancia y no siempre en la misma fase.

Por eso los espectáculos serán diferentes. En fase relativamente fina, cuando la imagen pueda ser más fotogénica, lo hará siempre en abril y julio, y algo menos en marzo y agosto.

Aunque por ello pudiera pensarse

que vamos a tener muchas ocasiones para verlo, en realidad no son tantas porque aunque aún produciéndose deben cumplirse varias condiciones para que las podamos ver:

- Que sea de noche para poder ver

las Pléyades. De todas formas no es totalmente imposible verlas de día con un telescopio y la Luna a su lado puede ayudar. Aún así, para que estén en el cielo nocturno durante la ocultación, la fase lunar no puede ser muy muy fina

ya que ésta solo se verá en el crepúsculo.

- Que a la hora adecuada estén

por encima del horizonte. Si la Luna está llena se cumplirá esto pero su brillo

dificultará el distinguir las Pléyades.

- Aunque la ocultación se

produzca desde algún lugar de la Tierra, debido al paralaje no lo será desde todos, como ya se ha indicado.

Tal como se explica al final, desde latitudes norte las aproximaciones de la Luna a las Pléyades no serán demasiado buenas al principio y al final de temporada (2024 y 2029), no llegando a ocultar ninguna de las 7 estrellas más brillantes, lo contrario ocurre en el sur pero esto se invierte a partir de 2025.

Así, desde la península Ibérica mejor

que ésta de ahora podrá verse la del 10 de enero de 2025 a las 4h con la Luna en fase casi llena y

que se colocará en el interior del cúmulo rodeada por las estrellas más

brillantes de las Pléyades

Y la más espectacular será el 1

de abril de 2025, en fase fina y a las 24 h.

|

Muy parecida a la que se verá ahora desde Sudáfrica, pero incluso más atractiva por la fase

|

Pero evidentemente habrá más, y aunque

no sean tan llamativas podemos citar las diferentes situaciones en este año 2024 en que la Luna se acercará a las Pléyades. Todas las referencias son desde la península Ibérica, excepto cuando se indique otra cosa:

- La próxima ocasión, el 15 de marzo sobre las 5 de la madrugada, pero la Luna estará situada bajo el horizonte en toda Europa. Sí se verá desde México al principio de la noche y además con la Luna más cerca del cúmulo que ahora.

- La siguiente, el 11 de abril a las 14 h, parecida a la de ahora pero con la fase muy fina. Aunque desde aquí no se verán

las Pléyades porque es de día. sí será observable en amplias zonas de Asia.

Las 5 siguientes opciones ocurren

con los astros bajo el horizonte

De hecho, en mayo y hasta

mediados de junio no se ven nunca ocultaciones desde ningún sitio y en ningún año porque en esos meses las Pléyades están situadas angularmente cerca del Sol. Aunque se produzcan será de día o casi. Los meses

contiguos a estos la fase de la Luna será muy fina y la imagen muy bonita, pero

solo podría verse en el cielo crepuscular.

- El 26 de agosto podrá verse como la Luna en cuarto

menguante ocultará la estrella Atlas en el extremo oriental del cúmulo (sobre las 5:15, variando según el lugar de observación).

|

| Por primera vez en esta temporada se verá desde aquí ocultar una de las 7 estrellas brillantes |

- Para acabar este año, y a la espera de las ya anunciadas mejores ocasiones en 2025, el 19 de octubre y el 13 de diciembre de 2024 podrán verse al principio de la noche dos situaciones similares a la de ahora pero con la Luna casi llena (la primera menguante y la segunda creciente), el cúmulo en posición vertical y la de diciembre nada más que oscurezca porque luego se van separando:

En el siguiente post sobre este tema he incluido unas imágenes que tomé desde Bilbao.

Las ocultaciones se repiten

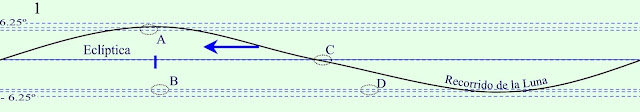

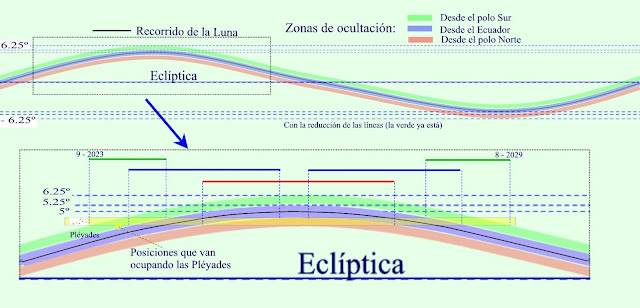

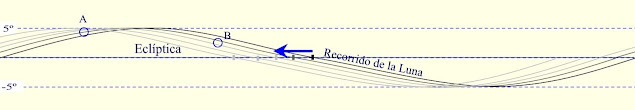

- El plano orbital de la Luna

está inclinado poco más de 5º respecto al de la eclíptica y por ello en

principio la Luna puede ocultar solo a estrellas con latitud eclíptica entre

-5º y 5º o a los planetas cuando estén en esa franja, aunque lógicamente hay

que añadir el semidiámetro angular de la propia Luna (aproximadamente 0.25º) y

el paralaje (hasta casi 1º del Ecuador al Polo), con lo que quedaría una franja

de latitud eclíptica entre -6.25º y 6.25º considerando también las ocultaciones desde

latitudes altas (desde los polos).

La proyección del camino de la

Luna es una sinusoide limitada, por tanto, por las líneas de latitud eclíptica

-5.25 y 5.25, pero que puede moverse hasta -6.25 y 6.25.

|

Toda la sinusoide se va desplazando hacia la izquierda de una a otra lunación.

Se ha deformado para una mayor claridad, siendo el recorrido en horizontal de 360º y en vertical 12.5º

|

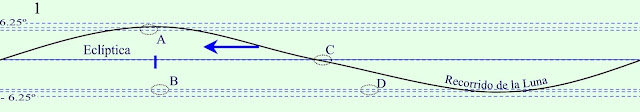

En esta posición la Luna ocultará a las estrellas que haya en A y en C, pero no a las de B ni las de D.Pero la sinusoide de la órbita lunar se va desplazando poco a poco debido al movimiento de los nodos con lo que en un momento u otro llegará a ocultar todas las estrellas de la franja.

Y se desplaza de tal manera que después de 18.3 años completará el ciclo y volverá a la misma posición. Por ello dentro de 4.07 y 9.15 años la situación será la que recoge el esquema 2 y 3 respetivamente:

En la posición 2 habrá ocultación en D, mientras que en la 3 se producirá en B y en C

Como se ha dicho, al cabo de 18.3 años se repetiría el ciclo de ocultaciones, aunque no exactamente sus condiciones de visibilidad porque los factores de día o noche no tienen esa periodicidad, además de que hay pequeñas pero numerosas irregularidades en el movimiento de la Luna y por tanto en sus posiciones.

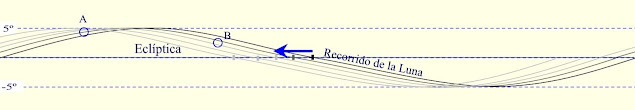

La sinusoide de la órbita lunar se va desplazando poco a poco debido al movimiento de los nodos con lo que en un momento u otro llegará a ocultar todas las estrellas de la franja (Visto desde algún lugar).

Pero curiosamente, y aunque en principio parezca extraño, habrá más ocultaciones de un grupo de estrellas si éste se encuentra en los bordes de la franja que en una zona más central

|

| A modo de ejemplo se han representado 5 órbitas lunares (en realidad están mucho más juntas). Por estar las Pléyades en el borde de la franja (en A) serían ocultadas en los 5 pasos de la Luna, pero si estuvieran en B, solo en 2. |

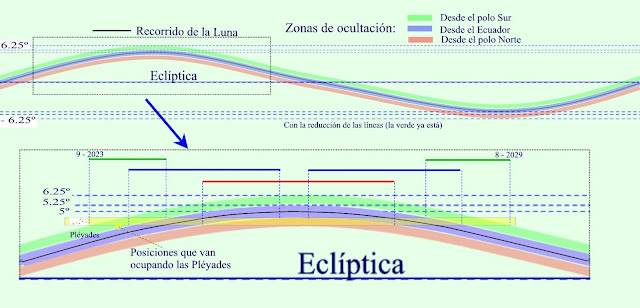

Duración de los intervalos de fechas en que se producen las ocultaciones

Al estar las Pléyades cerca del

borde de la franja, hay muchas ocultaciones seguidas (cerca del máximo la sinusoide varía mucho menos en latitud eclíptica que en otra zona intermedia), a lo largo de 5 años como se ha dicho, y a continuación unos 13 años sin ninguna, cuando en la zona de las Pléyades la sinusoide tiene mínimos.

Con una latitud eclíptica

ligeramente menor que 5º, las Pléyades serán ocultadas cuando la Luna en esa

zona esté cerca de su máxima latitud eclíptica, pero: Si trazamos franjas de anchura 0.5º (diámetro lunar), con el recorrido de la Luna para diferentes latitudes, la zona que abarquen nos dará si hay o no ocultación:

|

Se ha mantenido fija la sinusoide de la órbita lunar (que en realidad se va desplazando) y se ha representado mediante un rectángulo amarillo la zona que va ocupando el cúmulo respecto a ella.

La intersección de este rectángulo con cada una de las sinusoides determina las fechas en que hay ocultaciones. |

Por ello las ocultaciones empezarán y terminarán por el sur (zona verde), pero en la época central no se verán allí. Luego ocurren en el ecuador (zona azul) también con un ligero paréntesis central, y en el norte (zona roja) empiezan ya cerca de la época central (desde el polo norte solo a partir de 2025) y no tienen ninguna interrupción.

El gráfico quizás no sea demasiado fácil de interpretar, y evidentemente no permite precisar las fechas exactas, pero justifica la diferente amplitud y distribución de los intervalos de ocultación.

Tomando solo aquellas en que se oculta alguna estrella de las 7 principales, la situación es la siguiente:

- Desde el polo norte solo a partir

de 2-2025 y hasta 3-2027

- Desde el polo Sur al principio en el periodo del 9 - 2023 al 6 - 2024 y luego del 9 - 2028 al 8 - 2029

- Desde el Ecuador comienza el 2-2024 y acaba el 9-2029, aunque no habrá ocultación el 8-2026 ni tampoco a principio del 9-2026.

El gráfico se ha hecho solo en los extremos (polos y ecuador) para mayor claridad. En latitudes intermedias los resultados serán también intermedios:

Por ejemplo para Buenos Aires sirven las líneas horizontales verdes pero más ampliadas, solapándose con las azules: Las ocultaciones ocurrirán a principio y final del periodo, pero se adentrarán más hacia fechas intermedias que las indicadas para el polo sur, y en Madrid un intervalo más amplio que desde el ecuador y sin interrupción.

No hay que olvidar que esto solo recoge la posición de la Luna y las Pléyades pero, tal como se ha dicho, las que ocurren de día o debajo del horizonte, no se verán.

Otros ejemplos y explicaciones quizás más sencillas están recogidas al final del post sobre la ocultación de Aldebarán, que por su posición ocurre en fechas casi opuestas (respecto a los ciclos anuales) a las de las Pléyades

En cualquier caso, mi intención es publicar brevemente un aviso de cada ocultación cuando vaya a ser visible desde lugares significativos.

.gif)