A pesar de que no destaca excesivamente

por su brillo, hay una estrella en los cielos del hemisferio norte muy especial,

que incluso da título o es citada en algunas canciones. Por ejemplo, puedes oírla en este enlace , bajar un poco el volumen (y volver a esta ventana) mientras sigues leyendo.

Porque sin duda es la más conocida

por su nombre, aunque pocos saben localizarla y a veces se dice que es la más

brillante del cielo, lo cual no es en absoluto cierto. Como es la más famosa, algunos suponen que es

especial por su brillo y es verdad que destaca por ello en su entorno, pero en todo el

cielo hay más de 40 estrellas más brillantes que ella.

Pero sí es especial porque siempre

permanece prácticamente en el mismo lugar del cielo, mientras las demás las vemos girar a su alrededor debido

a la rotación terrestre: un movimiento lento, pero evidente si tomamos referencias y volvemos a observar al cabo de unas horas

|

| Con el paso de las horas, y a causa de la rotación de la Tierra, todas las estrellas dibujan arcos cuyo centro está junto a la Polar, que prácticamente queda señalada por un leve trazo, casi un punto. Imagen tomada de https://misistemasolar.com/constelaciones-circumpolares/ |

Es la brújula que nos marca casi

exactamente el norte: Conocida como la estrella polar, o Polaris su nombre

propio latino, y también alfa de la Osa Menor, o alfa UMi según la nomenclatura técnica

astronómica.

Además de tener esas características

únicas, no es difícil encontrarla a partir de una de las constelaciones más

conocidas: La Osa Mayor que está situada en la misma zona del cielo.

|

| Aunque pertenece a la constelación de la Osa Menor puede encontrarse más fácilmente siguiendo la línea que marcan alfa y beta de la Osa Mayor, unas 5 veces esa distancia. |

El motivo de que Polaris prácticamente

permanezca inmóvil es que si prolongamos el eje de rotación de la Tierra,

pasaría por allí. Bueno, a menos de un grado de distancia (incluso actualmente

a menos de 40 minutos)

La estrella polar es, sin duda, el

mejor método para orientarse tanto en tierra como en el mar en una noche

despejada. Como se ha dicho, su posición indica casi exactamente el Norte, y lo hace incluso

mejor que una brújula magnética porque ésta necesita una corrección: la

declinación magnética que varía con el tiempo y es diferente en cada lugar.

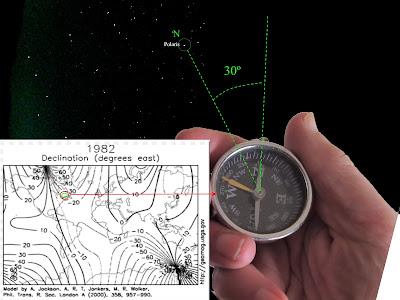

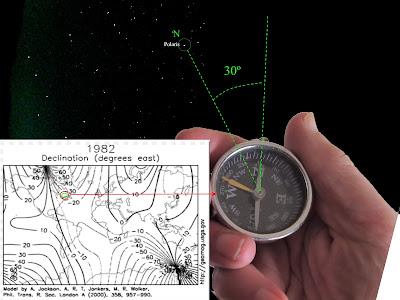

|

| La brújula indica el Norte magnético que es diferente del Norte geográfico. Por ejemplo en 1982, en la costa nordeste de USA, la diferencia era de 30º e incluso más en Canadá, pero varía con el tiempo. |

Polo celeste

Antes de seguir conviene definir lo

que se entiende por “polo celeste”. La Tierra (al igual que los demás planetas) gira debido a la

rotación y este giro lo realiza alrededor de un eje imaginario. La intersección

de la prolongación de este eje con la bóveda celeste será el polo celeste.

Lógicamente, como se puede prolongar en los dos sentidos, en cualquier planeta habrá dos polos

celestes: En principio se toma Norte o Sur, según cual de ellos esté más cerca del correspondiente de la Tierra, pero para evitar algunos inconvenientes se pueden tomar positivo o negativo: Se considera polo positivo el del sentido del retroceso de un tornillo que girase como el planeta, y polo negativo el contrario, el del avance de un tornillo con ese mismo giro; y este signo se utiliza en las coordenadas.

Aunque la Tierra también se mueve

alrededor del Sol en la traslación, y el eje se desplazaría de manera paralela,

el polo celeste no cambia porque las estrellas (que nos dan la referencia) están enormemente lejanas.

Si nos colocamos en el polo norte

terrestre la estrella polar norte estará sobre nuestra cabeza.

Lo cierto es que es una casualidad que

actualmente la dirección Norte del eje de la Tierra apunte casi exactamente a una

estrella relativamente brillante. Como vamos a ver, si lo prolongamos en

dirección Sur no encontraremos ninguna estrella destacable cercana al polo sur

celeste y tampoco ninguno de los otros planetas del Sistema Solar tiene actualmente una estrella tan brillante cerca de ninguno de sus dos polos, aunque Urano tiene, algo más débiles, en ambos.

La posición de los polos celestes de

cada planeta es diferente, entre otras cosas porque la inclinación de los ejes

de cada uno es distinta, como se aprecia en este ilustrativo y difundido

gráfico:

Que es incluso mucho más vistoso en el vídeo realizado por James O´Donoghue

Aunque como luego se verá, hay otros

factores que determinan la posición de los polos entre las constelaciones y por ejemplo, aunque la inclinación

de los ejes de Marte y de la Tierra son similares (25º y 23.5º) podría pensarse que sus respectivos polos están cercanos, pero en realidad no es así y están separados nada menos que 37º. En la representación anterior los ángulos de los

ejes se han tomado todos en el plano perpendicular a la visual para verlos individualmente en su

justa medida, pero cada planeta lo tiene en diferente dirección, y la referencia sobre la que se toman los ángulos no es la misma.

Polos de cada planeta del Sistema Solar

Estas son las posiciones de los polos norte celestes:

Aunque toda la información está en el

gráfico, si quieres entrar en detalles, se puede constatar que:

- El tercer planeta es prácticamente el

único que tiene una estrella cerca de su polo norte celeste. También Urano, pero mucho más débil.

- En Mercurio el polo norte estaría cerca de la estrella ómicron Dra, concretamente a poco más de 2º y con magnitud 4.6. Quizás sea el caso más

desfavorable, pues no tiene ninguna estrella de magnitud menor que 4 a una

distancia inferior a 7º.

- En Venus está casi

equidistante (a unos 6 º) con 3 estrellas de magnitud similar (poco más de mag. 3): zeta del dragón, chi y delta de la misma constelación, esta última con

magnitud 3.05 es la más brillante de las tres. Algo más cerca está 42 del dragón, pero con solo 4.8 de magnitud es demasiado débil.

- Lo mismo ocurre con Marte, que

aunque tiene estrellas de magnitud 4 más cercanas (la más próxima pi1 Cyg), en

el entorno de su polo destaca sobremanera Deneb (alfa Cyg) aunque esté a 9º

- El polo celeste de Júpiter está

muy cercano al de Venus pero en este caso, de las estrellas mencionadas antes habría que

elegir zeta del dragón de magnitud 3.15, aunque esté más lejos (a casi 5º) que 36

del dragón (4.95)

- La estrella polar de Saturno, casi se podría considerar también Polaris, a pesar de que no está demasiado cerca (a 6º), y a solo 4º está la débil 2 UMi de magnitud 4.2

- Urano tiene una estrellita (15 Ori) casi justo en su polo, a solo medio grado, por lo que es la estrella polar más cercana de todas, aunque solo un poco más que Polaris, pero su débil magnitud de 4.8 haría que para orientarse fuera más fácil elegir la mucho más brillante Aldebarán aunque esté a 8 grados.

- En Neptuno delta Cyg de magnitud 2.9, aunque separada casi 3º

Lógicamente las posiciones de los

polos sur son simétricas pero en constelaciones opuestas, y estas son las correspondientes al hemisferio sur:

- En el cielo de nuestro planeta no hay

estrella polar Sur. Ese polo celeste está precisamente en una zona sin

estrellas ni siquiera medianamente brillantes. Si hay que elegir una, la más

cercana, aunque muy débil, sería sigma Oct con un escasísimo brillo de 5.45 a más

de un grado del polo.

- Mercurio tiene una estrella junto a su polo Sur a solo 0.5º, y algo más brillante

que las anteriores, aunque no mucho, se trata de alfa Pic con magnitud 3.2. Pero

si hay que hablar de una estrella que hipotéticamente ayudase a buscar el Sur,

casi sería más adecuado utilizar la brillantísima Canopus aunque esté a casi

10º del polo.

- Probablemente lo mismo se pueda decir

de Venus y Júpiter, que aunque Canopus se aparta de sus polos aún

más (hasta 15º con el polo de Venus), estos dos planetas no tienen ninguna

estrella muy cercana al polo, ni tampoco de magnitud menor que 3.5 más cercana

que Canopus. Recordemos que en el caso de Venus sería el polo positivo.

- A casi 3º del polo sur de Marte está kappa Vel de magnitud 2.45, aunque un poco más lejos tiene también otras dos

estrellas algo más brillantes.

- Saturno que tiene su polo situado no muy lejos que el de la Tierra, tiene unas condiciones mejores: casi coincide con delta Oct, aunque con una magnitud de 4.3 tampoco es mucho más brillante que la de la Tierra, pero algo sí.

- La estrella eta Ori (Sabik), está a la misma distancia del polo sur de Urano, que Polaris de nuestro polo y es solo un poco más débil.

Teniendo en cuenta que Urano tiene también

una estrellita en su otro polo, resulta que es el planeta que tiene las dos

estrellas polares más cercanas a sus respectivos polos. Quien lo iba a decir,

con lo descolocado que tiene su eje.

- Respecto a Neptuno, casi a la misma distancia de su polo sur (a unos 3º) hay 3 estrellitas de magnitud menor que 4. La más cercana es a Pupis (mag 3.7) y la más brillante gamma vel (1.75)

Factores de los que depende la situación del polo celeste

Tal como se ha dicho antes, en principio podría pensarse que las

posiciones de los polos celestes de cada planeta dependen solo de la

inclinación del eje de rotación, pero no es así y en su situación intervienen, además de esa inclinación, varios parámetros:

- La dirección hacia la cual se

inclina el eje, respecto a su plano orbital

No es

suficiente con saber que el eje está inclinado, por ejemplo el de la Tierra 23.5º, ya que puede

apuntar hacia cualquier punto de un círculo en la esfera celeste. Esta dirección es lo que cambia con el movimiento de precesión.

- La inclinación del plano orbital

respecto al plano de la eclíptica

Se toma como referencia el plano de la eclíptica, como se podría haber tomado otro, por ejemplo el plano ecuatorial del Sol o el plano orbital de Júpiter que es el planeta mayor del Sistema.

- La orientación del plano orbital que viene determinado por el ángulo entre la dirección del punto vernal y

el nodo ascendente (la longitud del nodo ascendente)

Como referencia para comenzar a medir los ángulos del nodo se toma el punto vernal, un punto que está en la eclíptica y se utiliza como origen de las coordenadas de ascensión recta y otras cuestiones.

Considerando también los valores mencionados de inclinación del eje y la dirección hacia la que está inclinado, finalmente, todo se podría representar de la siguiente manera y podría calcularse en cada caso la posición de los polos celestes:

La separación entre el polo del

planeta y el de la eclíptica siempre será menor o igual a la suma de la

inclinación del plano orbital y la inclinación del eje.

Los dos ejemplos más sencillos, donde el proceso se simplifica por tener un parámetro 0º, serían en Mercurio y en la Tierra:

- En la Tierra, como su plano orbital es la propia eclíptica, el polo celeste está a 23.5º del polo eclíptico, ya que ese valor es la inclinación del eje.

Por otra parte, el plano que pasa por el eje de rotación y es perpendicular a la eclíptica, forma un ángulo de 90º con la línea que pasa por el polo eclíptico y el punto vernal.

- En Mercurio la inclinación del eje es cero, pero su polo está a 7º del polo de la eclíptica porque la inclinación de su plano orbital respecto a la eclíptica es de esos 7º.

Por otra parte como la longitud del nodo ascendente es de 48º, la dirección del polo celeste se sitúa a 42º de la línea que pasa por el polo eclíptico y el punto vernal.

Así los polos celestes de la Tierra y Mercurio quedan situados en los lugares que se situaron antes, teniendo en cuenta que en la representación celeste (de abajo hacia arriba) los ángulos cambian de sentido:

Polaris perderá su privilegio

Se dice que nada es eterno, y todos los datos concretos que se han dado y que son válidos actualmente cambiarán con el paso de los milenios.

Al menos en el tercer planeta hay dos motivos que harán cambiar la dirección hacia la que está dirigido su eje. El primero la precesión de los equinoccios tal como se recogió hace ya tiempo en este blog y también su propia inclinación, que actualmente está disminuyendo y llegará a ser de solo 21.5º, siendo las duraciones respectivas de estos ciclos de 26000 y 40000 años aproximadamente.

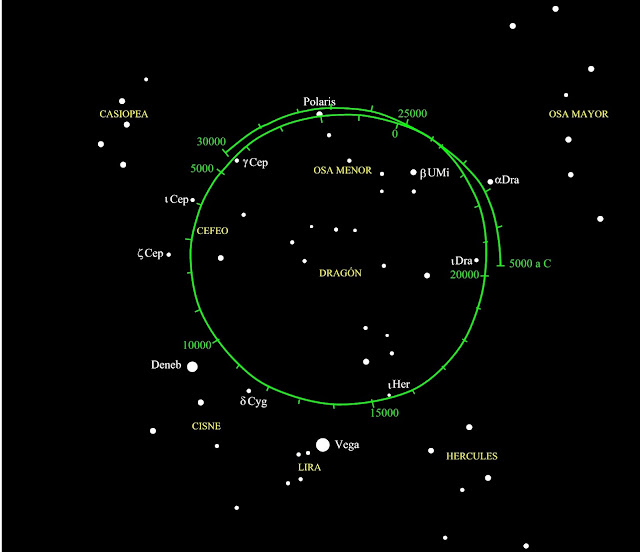

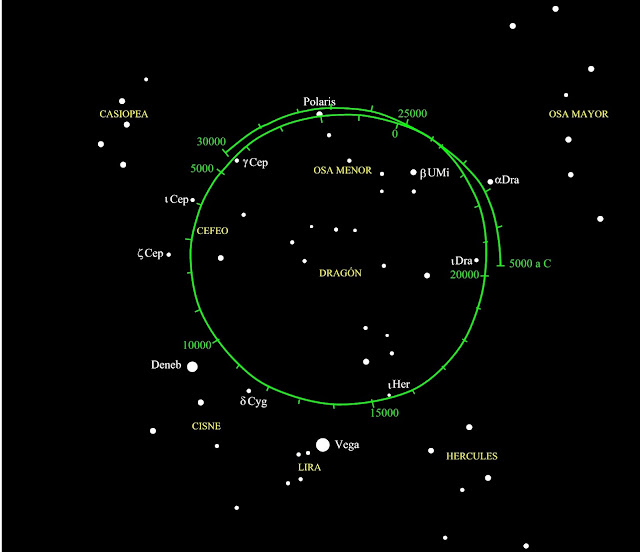

Todo ello hace que el polo celeste vaya trazando una especie de bucle entre las constelaciones, como puede verse en el gráfico; la estrella polar dejará de serlo, y otras estrellas ocuparán su lugar.

|

| Evolución de la la posición del polo norte celeste en pasados y próximos milenios |

Hacia el 27500 Polaris volverá a estar muy cerca del polo celeste, pero ligeramente menos que ahora. Precisamente en la actualidad se está acercando cada vez más, y el año que más próxima estará será (pura casualidad) el último de este siglo. En 2100 estará a menos de 27.5´de distancia. Pero luego se volverá a alejar.

Se puede ver que entre todas las estrellas representadas (aprox. las de magnitud menor que 4) precisamente Polaris, la que nos ha tocado vivir a nosotros es la que más se acerca al polo, aunque esto tampoco es eterno y adentrándonos mucho en el futuro el movimiento propio de las estrellas deformará las constelaciones y pudiera ocurrir que alguna más brillante se cruce con la prolongación del eje terrestre.

Entre los años 13000 y 14000 la estrella polar será Vega, aunque su separación con el polo será mucho mayor que la de Polaris ahora, rondando los 6º. En esa época tendrán una

estrella polar muy llamativa y entonces sí podrán decir que es la más brillante.